HTX与波场TRON通过深度整合稳定币支付生态,已构建起覆盖发行、流通与实体场景的全链路解决方案。HTX作为全球首个上线合规稳定币USD1的交易平台,依托TRON网络超800亿美元USDT的流通基础(占全球供应量50%以上),率先支持TRON链USD1充值,并开放USDT/USD1等交易对,实现低成本跨链结算。TRON凭借2000TPS高吞吐、0.001美元单笔成本的技术优势,在土耳其、阿根廷等新兴市场推动USDT成为跨境支付及零售结算的核心工具,日均处理超215亿美元稳定币转账。Justin sun主导的合规框架(BitGo托管+月度审计)与全球50万商户拓展计划,正将链上支付渗透至实体消费场景。

本报告由HTX Research撰写,是稳定币行业研究的上篇,主要稳定币近期的合规政策变化入手,深入分析当前稳定币赛道的竞争格局和切入操盘玩法,同时深入挖掘仍存在什么创业和投资机会,我们将在下篇具体讲述稳定币行业的受益标的和目前发展动态。

1 稳定币市场正处于什么阶段

1.1当前时间点:稳定币进入支付正轨的临界窗口

稳定币市场正处于极为关键的“加速合法化”窗口。过去几年,稳定币主要用于链上交易撮合、DeFi 挖矿、套利搬砖等“币对币”生态,其发展主要依赖交易场景。然而,这种早期增长的路径已经逐渐触顶,新的增量必须来自 真实世界的支付需求。2024年起,我们观察到一个清晰趋势:稳定币正在从“投机工具”逐步转变为“支付基础设施”。

这背后有两个核心驱动: 一是传统金融机构的深度介入,如 Visa、Mastercard、Stripe、PayPal 等纷纷试水链上结算; 二是全球监管态度明显缓和,尤其是在美国和欧洲,明确立法的呼声正在形成共识。我们正处于一个类比“互联网1998年左右”的历史时点——从早期试验走向合规化、规模化、产业化。

这也是“ 两级火箭模型”的第一级:由支付巨头和银行推动稳定币在跨境收支、进出口结算、大宗商品融资等真实业务中应用。Tether 已率先进入大宗贸易融资,将 USDT 作为资金流动工具,取得极快扩展。这些都是“看不见”的场景,但正悄然撬动全球资金流系统底层结构。

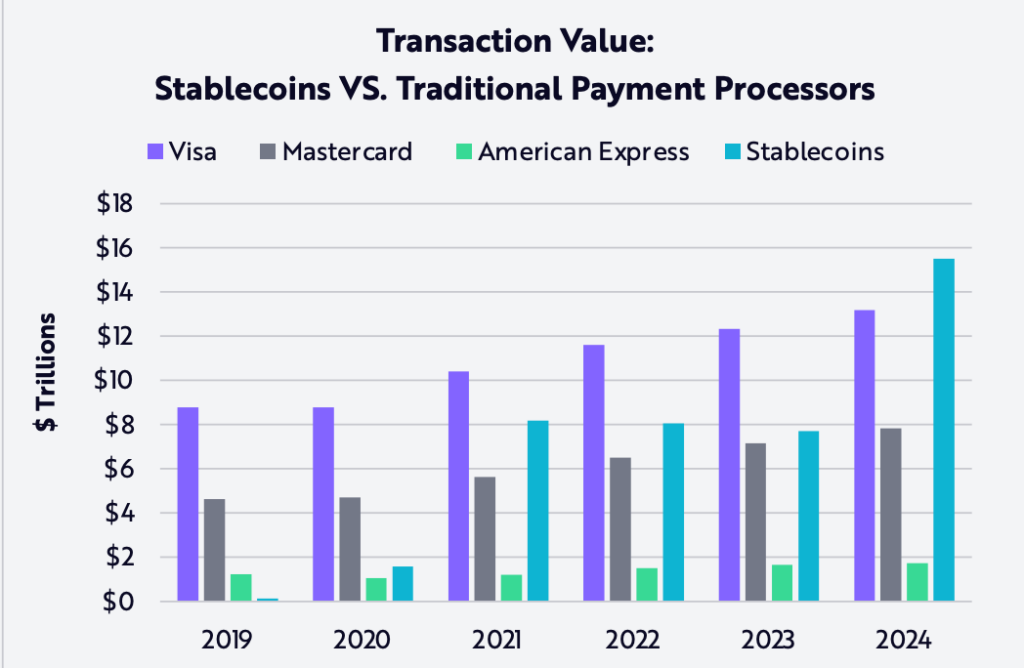

1.2 潜在市场空间:从 2 万亿迈向 10 万亿美元的长期目标

目前全球稳定币的总市值大约在 1400 亿美元上下,但2024年其全年链上交易额已达到 15.6 万亿美元,逼近 Visa 的全年交易量。虽然这部分以资金转账和套利为主,但它说明稳定币系统在结算和支付领域已具备“基础设施级”的处理能力。

未来,随着 STO(证券型代币发行)合规化的推进,将迎来第二阶段的“万物上链”时代:债券、基金、股票、票据、贸易凭证等传统资产都将以代币化形式在链上流通,稳定币将成为它们的流动性锚点和清算工具。这将使稳定币市场直接吸收传统金融体系中超百万亿美元的结算需求。

Michael Saylor 曾预测,稳定币的市值未来有望达到 10 万亿美元——看似遥远,但如果稳定币成为全球金融互联网的“美元底层”,这一目标并非天方夜谭。相比之下,当前全球流通中的纸钞和商业银行数字货币 M1 规模约在 40–60 万亿美元,稳定币若能接管其中的部分 B2B 和国际结算环节,达到十万亿体量并非幻想。

https://lingyuok.com/contributions/143287.html

1.3 当前定义与使用情况:从 2C 转向 2B 的真实世界整合

过去稳定币被广泛理解为“链上的美元”,其使用场景集中在 C 端加密用户之间的转账与兑换。但这个市场已经高度竞争,用户心智难以打破,头部效应强,后来者成本极高。而真正具备扩张空间的是 2B 级别的支付系统集成:稳定币被嵌入企业内部账务系统、B2B跨境支付、薪酬结算、供应链融资、对账清分等环节中。

关键在于,“ 支付场景的更替往往发生在用户无感知的后台”。以 Bridge、BVNK 等基础设施项目为例,它们与连连、Stripe 等企业合作,将稳定币清算能力集成至原有支付网络中,用户刷卡时看到的仍是 Visa、Apple Pay,但背后已可能是 USDC/USDT 的链上即时结算。这种“后端替换、前端不动”的模式大大降低了推广难度,也绕开了消费者教育的障碍。

更重要的是,B2B 领域的合作往往是资源置换型,而非纯用户心智争夺——只要发币方给足推广费或提供清算能力优势,企业就愿意合作。这就解释了为什么 Circle 每年花费巨额推广预算,而 Tether 反而能收 10 个基点“API使用费”—— 有资金实力和业务绑定能力的稳定币方,在 2B 市场拥有更强议价能力。

1.3.1为什么支付场景才是稳定币的真正“杀手级应用”

当前全球支付体系构建在 20 世纪的架构之上,充斥着层层中介、交易壁垒和高昂费用。国际汇款手续费高达 6–10%,跨境 B2B 结算需要 3–7 天清算期,动辄经过 4–5 家中介,单笔交易成本高达几十美元。这些体系本质上是一种 结构性累退税——对贫困国家和小企业伤害最大。

而稳定币作为链上原生货币体系,天然具备“去中介、可编程、全球流通”的优势,能直接替代传统清算层。今天,SpaceX 已用 USDT 处理阿根廷、尼日利亚的资金回流;ScaleAI 正用稳定币支付全球团队工资;Stripe 支持商户用 USDC 结算收款,佣金仅为传统卡组织的一半。这些都不是“科幻场景”,而是 正在发生的现实商业实践。

这也是“WhatsApp for Money”愿景的雏形:稳定币将像 WhatsApp 颠覆短信一样颠覆全球支付。从当年跨境发短信要 30 美分,到今天全球通信免费即时;未来的跨境支付,也将从依赖 SWIFT、银行中介,过渡到基于链上的“价值互联网”。

1.3.2为什么现在是参与稳定币赛道的最佳时机?

我们正站在稳定币从灰色交易工具转向合规支付基础设施的历史转折点。监管已从压制转向规划:美国、欧盟、日本、香港等均在制定明确法规推动稳定币纳入主流金融体系。这种转变就像早期 TCP/IP 从地下黑客工具走向国家通讯标准,是一个巨大的信号。

同时,链上基础设施已成熟,DeFi 和跨链桥梁的发展,为稳定币提供了高效流通的通道。企业用户不再纠结“这是什么币”,而是更关注“能不能降本增效”。这将为发币机构、基础设施商、支付网络商、链上清算协议等打开新一轮市场空间。

政策在松动、基础设施在成熟、企业在尝试。稳定币市场正从“币圈工具”走向“全球货币铁路”,这一赛道的建设者,将成为未来金融体系的新基建玩家。

2 当前稳定币赛道的政策条例

近年来,全球各地区纷纷加紧推进稳定币(stablecoin)立法和监管框架的建设,并呈现出多元分化的发展趋势。例如,欧盟率先出台了《加密资产市场(MiCA)条例》,实施“一地获牌、全区通行”的统一监管模式,截至目前已有十四家稳定币发行机构和三十九家加密资产服务商获得牌照,包括加密原生企业如Coinbase、Kraken、OKX,也包括传统金融机构如BBVA、Clearstream以及数字券商N26、eToro等。统一的监管门槛和强有力的执行措施,正推动欧洲加密资产市场形成制度一致、跨境通行的良好格局。

相比之下,中国香港采取了更加审慎的监管路径。香港金融管理局预计于今年八月开始实施稳定币发行人监管条例,首批牌照数量仅为个位数。新规强调稳定币发行人必须保持100%高质量资产储备、实施严格的风险隔离,禁止将储备资产用于主动投资管理。这种要求在提升体系稳定性的同时,也使得稳定币发行人的盈利模式承压:由于收益主要来自储备资产的利息收入和手续费,且在当前正常利率环境下年化回报率只有1–3%左右,难以覆盖技术、安全和合规等各项刚性成本。面对这一局面,香港监管部门将稳定币视为链上金融的“清算货币层”,鼓励其嵌入支付、资管、信贷等更广泛的金融生态,以制度安全性换取长期市场空间。同时,监管沙盒机制为合规创新预留了试验空间。例如,香港金管局推出的“Project Ensemble”项目,就在积极探索债券、基金、碳信用、供应链金融等真实世界资产(RWA)的代币化应用。

在人民币稳定币发展方面,相关研究机构提出了“境内+境外双轨协同”的模式:一方面,香港承担离岸人民币稳定币(CNHC)的发行中心角色,可由境内外机构联合发起或授权内地金融机构依托香港法人机构发行;另一方面,以上海自贸区为基础推进境内离岸人民币稳定币(CNYC)试点。通过两地协同,形成人民币稳定币的双重体系,在链上金融、跨境结算和真实资产等场景中提升人民币资产的国际使用便利和竞争力。在监管机制上,该路径主张由中央金融监管部门主导顶层设计,推动与香港监管机构的协调配合,并通过监管沙盒与电子围网等技术手段构建可控、可试验的落地机制。

美国方面,目前尚未建立统一的联邦牌照机制,但《2025年数字资产市场清晰法案(CLARITY)》和《全国创新稳定币法案(GENIUS)》的立法进程正在推动稳定币纳入国家支付和清算体系的框架下。CLARITY法案旨在明确数字资产的分类和监管归属,通过“明线测试”判断数字资产是否为商品(commodity),预计将把此前引发争议的数字资产(如XRP)归为商品范畴,使其不再受美国证券交易委员会(SEC)监管,从而大幅降低相关项目的合规成本和市场监管力度;GENIUS法案则明确规定,大型稳定币发行人的监管主体为联邦层面——存款机构发行者由美联储监管,非银行机构发行者由货币监理署(OCC)监管,市值低于100亿美元的稳定币发行者仍允许由州监管部门负责。这一趋势正在将“稳定币合规性”转化为美国数字基础设施的一部分,吸引诸如Circle、Ripple等头部企业积极申请联邦信托银行牌照,以期直接接入美联储支付清算网络,在未来“数字美元”架构中占据核心结算角色。

总体来看,当前各国稳定币监管框架主要围绕三个核心要素展开:首先是 发行人的准入门槛,要求稳定币发行机构具备足够的资本实力、风险管理能力和行业经验;其次是 币值稳定机制与储备资产的管理,要求发行人对发行的稳定币进行全额或超额储备,并通过定期审计和信息披露保证储备的透明度和安全性;最后是 流通环节的合规要求,强调反洗钱(AML)和“了解你的客户”(KYC)机制,防范稳定币在非法资金流动中的风险。以下,我们将聚焦中国香港和美国两个重点区域,深入分析各自最新的稳定币监管框架及其对市场和行业的影响。

2.1 中国香港稳定币监管框架

2.1.1 监管进程

2022年1月,香港金融管理局(HKMA)发布了《加密资产及稳定币讨论文件》,对稳定币的性质和监管框架展开初步探讨。

2023年12月,香港金融管理局与财务事务及库务局(FSTB)联合发布了《在香港实施稳定币发行人监管制度的立法建议咨询文件》,提出了稳定币发行人监管的具体框架草案,重点围绕对发行人资质和持有人的保护。

2024年3月至7月,香港金管局启动“稳定币沙盒”计划,推出稳定币发行人专属“沙盒”,圆币科技、京东币链等企业成为首批参与者,开展合规测试。

2024年12月,香港政府在宪报刊登了《稳定币条例草案》,并于12月18日提交立法会进行一读审议。根据香港立法程序,该条例须经过三读程序后方能成为正式法律,预计将在2025年内完成立法。

2.1.2 法律文本和监管机构

香港稳定币监管的核心文件为2024年12月发布的《稳定币条例草案》(Stablecoin Bill)。该条例确立了稳定币发行人的监管体系,主要由香港金融管理局和财政司负责监管执行。一旦条例生效,所有在香港境内发行经明确定义的“指明稳定币”以及相关活动(包括在香港以外发行与港元挂钩的稳定币)都需要取得金管局颁发的稳定币发行牌照。

2.1.3 监管框架核心内容

稳定币的定义:《稳定币条例草案》第三条将广义稳定币定义为同时具备以下特征的加密资产:作为价值储存或计算单位、被公众接受用于支付或投资的媒介、部署在分布式账本系统并可电子转移储存、并以某一单一资产或资产篮子为参照以维持币值稳定【source】(原文中已给出)。更重要的是,本条例明确只针对满足特定条件的“指明稳定币”进行监管。根据第四条,如果某稳定币完全参照一种或多种法定货币保持币值稳定,则该稳定币即被视为“指明稳定币”,须纳入本条例监管范围。换言之,与一篮子资产(例如商品、加密货币)挂钩的稳定币暂不在本条例调控之列,仅针对1:1锚定法币的稳定币实施牌照监管。

受监管的活动:根据《稳定币条例》第五条,凡在香港境内发行指明稳定币,或在香港以外发行与港元挂钩的指明稳定币,以及积极向公众推广涉及指明稳定币的相关活动,都属于受管制行为。这意味着,进行上述活动的机构必须预先取得金管局颁发的稳定币发行牌照,否则属于非法经营。

发行人的准入门槛:拟从事受管制稳定币活动的发行机构须满足严格资质要求。首先,牌照申请人必须具备法人资格,即在香港境内注册成立的公司,或在香港以外注册但符合条件的银行机构。其次,申请人需具备充足的财务实力以履行支付义务。具体而言,申请人已缴股本不得低于2,500万港元,确保有足够资本应对稳定币赎回等财务压力。此外,发行人的股东、董事、实际控制人及高管等关联自然人也需符合条例规定的适当性要求,具备良好的资质和信誉。

币值稳定机制与储备资产:获得牌照后,发行人需要确保稳定币的币值稳定机制和资产储备安排符合法规要求。首先,发行人必须将指明稳定币的储备资产组合与其其他业务资产严格隔离,防止资金挪用,以保障储备资产的独立性。其次,在任何时点上,指明稳定币的储备资产市值必须大于或等于该稳定币的流通面值,实现等额或超额储备。这意味着发行人须持有足额的高流动性资产(例如现金、政府债券等)来支持其发行的稳定币。此外,发行人需建立完善的风险管理和储备管理制度,并定期向公众披露储备资产的管理政策、风险评估、资产组成和市值状况,以及定期审计结果,以确保信息透明且为公众所监督。

流通环节的合规要求:根据《稳定币条例》,持牌机构须建立健全风险管理和合规制度,特别是符合香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例》的相关要求,有效防范稳定币相关的洗钱和恐怖融资风险。同时,每名指明稳定币持有者都有权赎回所持稳定币,发行人不得对稳定币赎回设置过于苛刻的条件,也不得收取不合理的赎回费用。这保证了投资者对稳定币资产的自由兑换权。此外,条例要求发行人专门制定面向稳定币业务的风险控制政策,以防范运营风险、法律合规风险和技术风险。

香港稳定币沙盒:为了推动行业合规创新,香港金管局同步推出了稳定币沙盒计划,为稳定币发行人提供测试环境和合规指导。截至目前,已在沙盒机制下获得初步审批的稳定币发行人包括圆币科技、京东币链和渣打银行等。这些机构有望成为香港首批正式发行合规稳定币的主体。尽管沙盒内机构尚未完成最终发行流程,但按照计划,这些项目可能会在2025年正式推出符合香港监管要求的稳定币产品。

通过上述制度设计,香港的稳定币监管框架意在以高标准的监管要求提升体系安全性,同时引导稳定币产业向合规路径发展。

2.2 美国稳定币监管框架

2.2.1 监管进程与监管环境

美国目前尚未建立统一的联邦稳定币牌照制度,导致监管存在碎片化局面。一方面,美国国会正在推动两部关键法案:《全国创新稳定币法案(GENIUS Act)》和《稳定币透明度与问责法案(STABLE Act)》。前者由参议员Bill Hagerty提出,于2025年3月13日在参议院以18票赞成、6票反对的结果获得通过;后者由众议员Bryan Steil和French Hill于2025年4月3日在众议院金融服务委员会通过(32票赞成、17票反对),尚需提交众议院全院或参议院审议。两部法案并非互斥,而是试图对稳定币监管进行明确和补充,据美国众议院数字资产小组委员会主席Bryan Steil介绍,STABLE法案经过多轮修订后与参议院的GENIUS法案保持高度一致,仅在文本表述上存在约20%的差异。这些立法努力旨在厘清此前复杂的监管边界,将稳定币纳入联邦支付和清算体系。

另一方面,现有联邦监管机构对稳定币市场已各自布局:美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)均主张对部分稳定币行使监管权。SEC方面,由于部分稳定币的结构与货币市场基金类似,曾试图将其归为证券管理范畴。但2024年6月28日,哥伦比亚特区联邦地方法院支持币安胜诉,驳回了SEC关于BNBUSD稳定币为证券的主张(BNBUSD由Paxos与币安合作发行并受纽约州金融服务部监管),判决与此前类似案件一致地表明:以1:1比率锚定法定货币发行的稳定币(如BUSD、USDC等)本质上不符合投资合约的定义,因此不归SEC管辖。CFTC则早已表示将稳定币视为商品(commodities)来监管。例如,CFTC曾以Tether的USDT违反美国制裁为由处以4100万美元罚款(2023年)。总体而言,美国缺乏统一法律框架使得稳定币发行方合规工作复杂,并可能带来金融稳定风险。业内有观点认为,如果能将稳定币纳入类似银行的监管框架,对降低系统性风险和提供明确合规指引将大有帮助。

值得注意的是,根据《GENIUS法案》和《STABLE法案》的提案精神,对于稳定币总市值超过100亿美元的大型发行方,将纳入联邦监管体系。具体而言,凡是存款机构发行的稳定币,由美联储监管;非银行机构发行的稳定币,由OCC监管;市值低于100亿美元的稳定币发行人则允许由州级监管部门负责。这一联邦监管与州监管并行的格局,旨在为美国稳定币行业构建更全面系统的监管模式。

2.2.2 稳定币监管框架核心内容

根据最新通过的STABLE法案草案,我们可以梳理出美国监管框架的主要内容:

稳定币定义:法案将“支付型稳定币”定义为一种用于支付或结算的数字资产,需同时满足以下条件:以法定货币计价;发行人有义务以固定的金额进行兑换、赎回或回购;该资产不是法定货币本身,也不是由投资公司发行的证券。换言之,监管聚焦于那些1:1锚定美元或其他法币的支付用途稳定币。

发行人的准入门槛:只有经批准的实体才能合法发行稳定币。所谓“获准的支付型稳定币发行人”包括:获得FDIC保险的存款机构旗下子公司、经过联邦认证的非银行支付稳定币发行机构,以及通过州法律设立并经州监管机构批准的支付稳定币发行方。这意味着,无论是银行还是金融科技公司,只有在获得相应牌照或认证后,方可开展稳定币发行业务。值得注意的是,GENIUS法案还禁止像Meta这类大型科技公司单独发行自己的稳定币,要求它们必须与银行或受到监管的金融科技公司合作,这实际上将发行稳定币的主导权交给了传统金融机构。

币值稳定机制与储备资产:法案规定,发行人必须确保其稳定币有100%的储备支持,即任何时点上发行的稳定币总量均由等值或更多的合格资产担保。合格储备资产包括美元现金、联邦储备银行存款、受FDIC保险的银行活期存款、93天到期的美国短期国库券、符合条件的隔夜回购协议,以及投资于上述资产的货币市场基金等。这些要求确保稳定币具备足够的高流动性资产支持,降低兑付风险。发行人需至少每月公开披露储备资产明细,并聘请独立注册会计师事务所进行审计。披露报告须附有公司首席执行官(CEO)和财务官(CFO)的书面证明,确保信息的真实性与完整性。除此之外,发行人还需遵守由主要监管机构制定的资本充足率和流动性管理要求,并建立完善的风险管理体系,涵盖运营风险、合规风险、信息技术风险和网络安全风险等关键领域。

赎回与合规要求:法案要求稳定币发行人公开发布稳定币的赎回政策,建立明晰的赎回流程,确保持有人能够及时无障碍地兑换稳定币。同时,发行人不得对赎回附加不合理条件或额外费用。为了防止稳定币成为套利或投机工具,法案禁止发行人为持币者提供任何形式的利息或收益。这一点意味着,通过支付利息吸引资金、与银行存款竞争的模式被全面禁止,稳定币必须专注于支付结算功能,而非成为高收益理财工具。此外,发行人必须实施符合美国反洗钱(AML)、客户身份识别(CIP)和制裁合规要求的计划,具备技术能力和程序响应美国执法机构的合法命令,包括冻结、销毁或阻止非法交易的权力。法案还规定,美国情报和执法部门在国家安全需要时可以获得例外许可,对二级市场交易的限制予以豁免。

对外国稳定币发行者的要求:STABLE法案也试图将某些外国稳定币纳入监管视野。具体而言,若外国稳定币发行方欲在美国市场流通,其必须来自与美国监管可比的司法管辖区,并在OCC注册。同时,这些发行方需要遵守美国法律命令,并在美国金融机构持有足够的储备,以满足美国客户的流动性需求。反对者认为,这些规定对外国发行者要求不严,可能使美国发行者处于不利地位,并鼓励离岸注册,但监管方认为此举有助于保护美国金融安全。

通过上述制度,美国新的稳定币监管框架明确了发行人资质、储备要求和合规流程等关键要素,大幅缩小了过去法律空白带来的不确定性。可以预见,这些政策将迫使稳定币发行机构转向合规路径,稳定币逐步融入主流金融体系。

2.2.3 对市场和行业的影响

随着稳定币监管渐趋明朗,美国的主流金融机构也纷纷加速参与稳定币和加密资产领域,形成了显著的市场反应:

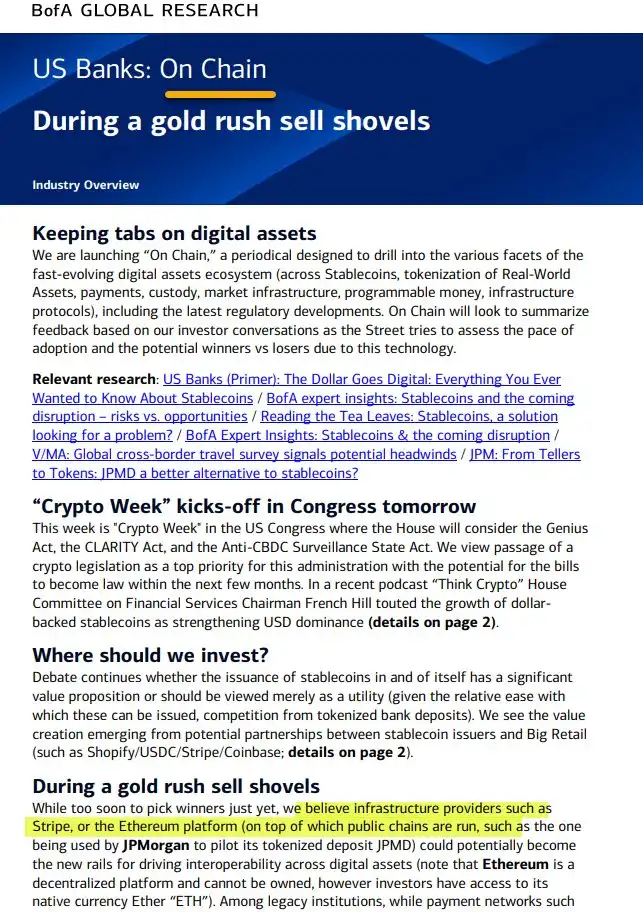

银行业部署稳定币产品:美国主要银行对稳定币表现出了浓厚兴趣。例如,美国银行(Bank of America)公开表示其已经在积极准备稳定币产品,并与其他机构合作进行方案设计,但同时也在等待进一步的监管政策明朗。美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)在公开场合表示:“只要监管清晰,我们已经准备好推出稳定币产品。”与此同时,该行旗下的加密资产研究团队发布了链上研究报告《On Chain》,重点关注稳定币、真实世界资产(RWA)以及支付结算和基础设施的发展机会,并透露正在与主流零售平台如Shopify、Coinbase、Stripe等合作试点稳定币的支付和交易解决方案。此外,花旗银行(Citibank)也明确将稳定币视为未来国际支付网络的重要基石,押注稳定币能够大幅降低跨境支付成本并提高效率。

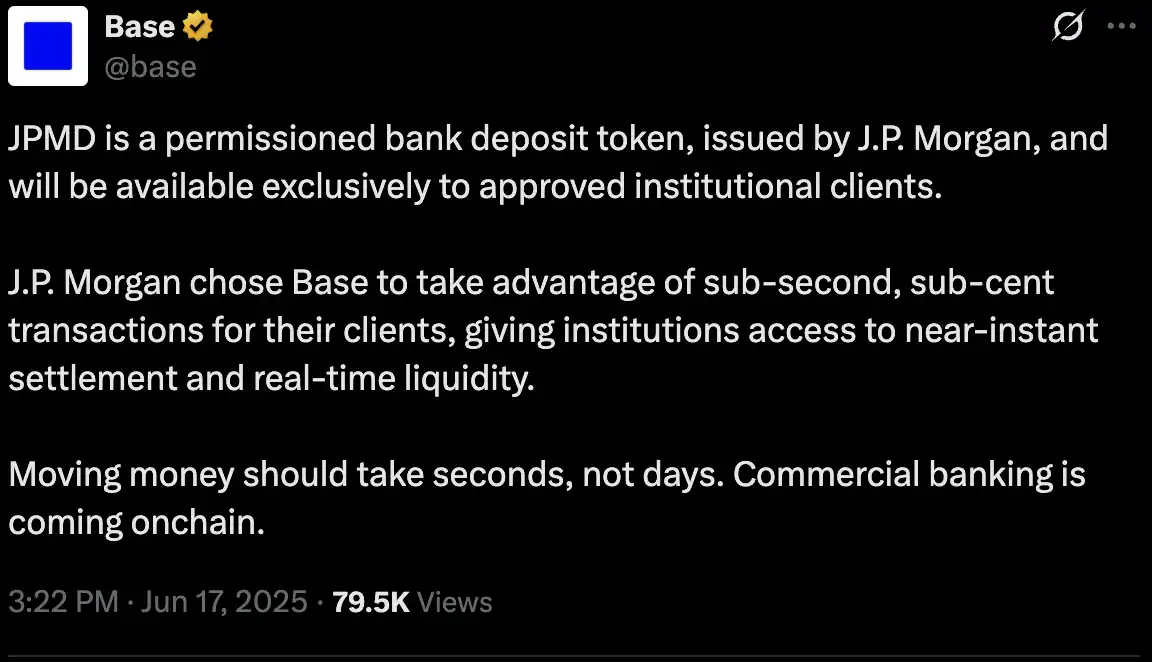

传统银行推出加密服务:摩根大通(JPMorgan)则率先迈出了将银行存款数字化的步伐。2025年6月18日,摩根大通宣布将在以Coinbase支持的Base区块链上试点一种名为“JPMD”(JPMorgan Dollar)的存款代币,这是一种1:1对应摩根大通美元存款的许可制存款代币,支持24小时实时转账,交易成本低至约0.01美元,且享有传统银行存款的保险和利息待遇。该代币初期仅面向机构客户发行,待获得监管批准后将逐步推广至更广泛用户。摩根大通区块链负责人纳文·马勒拉(Naveen Mallela)强调,此举不是简单“拥抱加密”,而是在传统银行基础上“重新定义银行”,标志着传统金融与去中心化世界深度融合的关键一步。

监管指导加密托管服务:2024年7月14日,美联储、联邦存款保险公司(FDIC)和OCC联合发布指导意见,明确银行可以为客户提供数字资产(包括加密货币)托管服务,但需满足密钥管理、资产筛选、网络安全、审计监督和风控等方面的要求。这是监管机构首次系统性阐明对银行提供加密托管服务的预期,标志着加密金融正从此前的“灰色实验区”逐渐步入正规化监管轨道。这一指导发出后,各大传统银行纷纷加快部署加密业务。例如,渣打银行(Standard Chartered)于2024年7月15日宣布将在伦敦、香港和法兰克福三地为机构客户提供比特币和以太坊现货交易服务,这是全球首家为机构客户提供加密现货交易的系统性重要银行(G-SIB),服务时间为每天5×24小时,并与传统外汇交易平台打通,使企业客户和资管机构无需跨境开户即可直接进行加密货币交易。渣打全球数字资产负责人Rene Michau表示,后续还将扩展到更多加密产品,包括期货、结构化产品和无本金交割合约等,业务线完全对标加密交易平台。其他大型银行如摩根大通和美国银行也在积极准备加密货币托管及交易服务。12个月前外界还在质疑摩根大通会否托管比特币,如今的问题已是“哪家银行会率先抢下最大市场份额”。

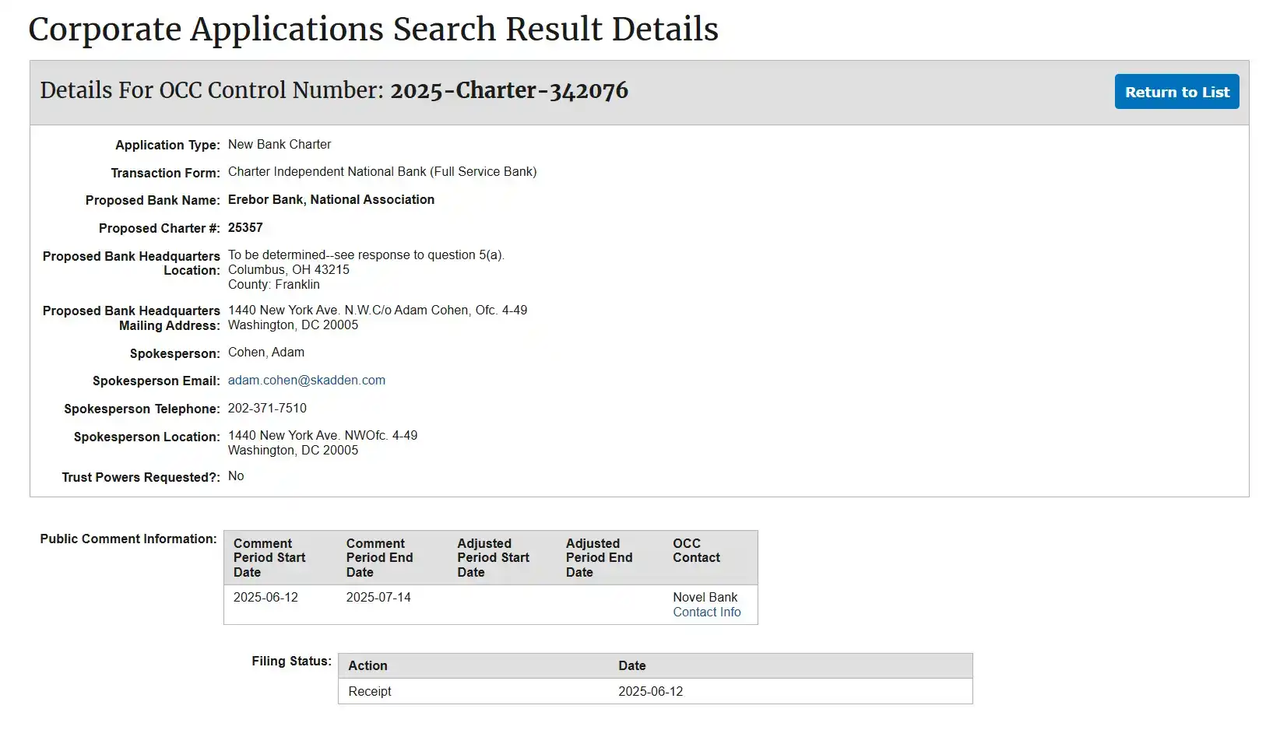

新型银行机构:除传统巨头外,“新派银行”也蠢蠢欲动。英国新兴金融科技银行Revolut因加密交易收入可观,正计划申请美国本土银行执照,试图直接进入主流金融体系。美国彼得·蒂尔(Peter Thiel)领衔的创新银行项目“Erebor”也已提上日程。据美国主流媒体报道,彼得·蒂尔与Palmer Luckey(Oculus创始人)、Joe Lonsdale(Palantir联合创始人)等科技大咖联合发起了Erebor银行,并向OCC申请国家银行执照。该银行定位于服务传统银行不愿触及的加密货币、人工智能、国防和制造业初创企业,旨在成为硅谷银行倒闭后的“替代者”。根据OCC提交的申请文件,Founders Fund(彼得·蒂尔的创投公司)将作为主要资金方参与投资,三位创始人不参与日常经营,仅以董事身份参与治理,而管理层则由前Circle顾问和合规软件公司Aer Compliance的前CEO等人担任,以凸显其专业化运营。Erebor的业务计划包括发行1:1美元支持的存款代币,并为企业客户提供稳定币的托管、铸造与赎回等服务,目标是打造“监管最完备的稳定币交易机构”,为客户提供合规的法币进出通道和链上资产服务。该行明确提出将实行1:1的存款准备金制度,将贷款与存款比率控制在50%以下,并限制传统抵押贷款,避免类似硅谷银行的期限错配问题。由于Erebor面向的客户群(加密、AI、国防初创企业及其员工和投资人)以往难以获得传统银行服务,这家银行有望成为首批合规托管USDC、RLUSD等主流稳定币的“美元中转银行”。

信托银行牌照与联邦结算需求:在稳定币法律逐步落地的背景下,业内普遍关注是否能通过取得联邦信托银行(National Trust Bank)牌照和美联储主账户来进一步融入美国金融体系。国民信托银行牌照是美国核心的联邦级别银行牌照之一,允许持牌机构跨州经营,提供机构级资产托管、数字货币托管、企业信托和养老金管理等服务(但不吸收零售存款),与加密托管业务需求高度契合。同时,该牌照由OCC颁发,可直接接入美联储支付清算系统,大幅提高资金流动性和结算效率。Anchorage Digital即是首家获得此牌照的加密公司:该公司成立于2017年,专注数字资产托管服务,于2021年1月13日获得OCC核准成立为国民信托银行,成为美国历史上首家联邦认证的加密托管银行。Anchorage的例子极大地开创了机构级数字资产托管市场,为BlackRock、Cantor Fitzgerald等金融巨头提供服务。然而此后美国监管趋紧,新申请几乎停滞,直到近期对加密友好的OCC领导班子重新上任,市场普遍预期新一轮牌照申请窗口或已打开。Circle、Ripple等多家公司也在积极申请联邦信托银行牌照,并拟直接申请美联储主账户(Fed Master Account),以期将稳定币储备金直接存放在美联储并利用央行清算体系。这些动向表明,稳定币正在成为传统金融机构与加密机构之间新的“桥梁”,未来随着牌照审批进展,稳定币的美元储备与清算能力有望与华尔街主流金融巨头实现同台竞争。

综上所述,美国的稳定币合规政策正在从宽泛的边界探索,向明确的法律框架迈进。这不仅为稳定币发行人提供了清晰的监管指引,也推动传统银行和新兴科技银行加速布局稳定币业务,开启了加密资产市场与实体金融市场深度融合的新篇章。未来,随着监管政策的实施落地,稳定币在支付清算、国际结算及链上金融等领域的应用将进一步扩张,为市场和行业带来深远影响。

3 稳定币法案如何推动银行购买国债,并重塑美国宏观市场与战略定位

3.1 美国财政面临债务滚动与赤字双重压力

当前美国正面临严峻的财政与再融资压力。根据财政部的数据,美国每年约有 2 万亿美元的财政赤字,且在 2025 年还将有 3.1 万亿美元的债务到期。与此同时,美国主要支出项目(如国防、医保、利息支出)不仅不减,反而增长速度超过 GDP 本身,意味着财政缺口将持续扩大。

过去,美联储可以通过降息、量化宽松等工具为财政纾困,但这些工具的空间如今越来越有限。随着逆回购余额(RRP)接近枯竭,美债收益率曲线持续倒挂,财政部迫切需要一个新的稳定融资来源。

3.2 稳定币成为财政部的“无声买家”

在这一背景下, 稳定币法案的战略意义开始显现。通过立法,稳定币发行权被交由受监管银行主导,尤其是摩根大通等 TBTF(大到不能倒)机构。

根据当前监管要求,稳定币发行方只能将储备资产配置为短期美国国债或现金类资产。因此,每发行一枚稳定币,就等于向市场注入了一份长期稳定的国债需求。换句话说, 稳定币成了财政部手中新的“无声买家”,在不提高利率的情况下协助完成巨额国债融资。

3.3 短期国债将变得稀缺且更贵

稳定币快速增长还推动了 美元计价资产的稀缺化趋势。短期国债因其安全性和流动性,早已成为全球金融体系中最核心的抵押品。

随着稳定币发行人持续吸纳这些资产,市场上优质抵押品将变得更加稀缺。这可能带来几大影响:回购市场抵押品短缺、抵押融资成本上升、金融市场波动性加剧等。为了应对这种变化,财政部可能不得不将短期国债的发行规模从 7 万亿美元扩展至 10–14 万亿美元。

3.4 美联储货币政策工具面临削弱

稳定币采用 全额储备模型,不同于传统银行的“部分准备金”机制,不能基于用户存款进行信用创造。当稳定币占据越来越高的广义货币(M2)比重时,银行系统的货币乘数将持续下降。

这直接削弱了美联储调控货币供给和利率的能力。一旦稳定币占 M2 的比例从目前的 1% 上升到 10%–20%, 美联储传统货币政策的传导机制将遭遇结构性挑战,其政策有效性也将逐步丧失。

3.5 稳定币强化了美元的全球战略地位

尽管稳定币在国内可能带来货币调控难题,但其对 美元全球影响力的放大作用 不容忽视。稳定币让非美国用户可以在无需银行账户的情况下持有美元,极大提升了美元的可获取性与可编程性。

对于金融基础设施薄弱的国家来说,稳定币是数字时代美元国际化的新引擎,帮助美国进一步巩固其全球金融主导地位。 数字美元的雏形,正在稳定币生态中悄然成形。

综上所述,稳定币法案不只是金融监管的产物,更是财政部与美联储在高债务、低空间的宏观环境下 进行战略权力重组的一部分。它既为财政部提供了结构性国债买家,也为银行打开了新的利润来源,同时塑造了美元在数字时代的新版图。

未来谁控制稳定币流向,谁就掌握了货币秩序的锚。而这一切,也让市场逐步意识到: 所谓“去中心化金融”的自由梦想,正在被制度化货币主权悄然接管。

4 渠道为王:两级火箭下的稳定币赛道格局与路径对比

4.1 渠道为王:稳定币发行的底层逻辑

稳定币的本质,不是技术创新,不是协议设计,而是 货币分发网络的重建。稳定币发行最核心的问题不是“能不能造”,而是“能不能用”。而要让稳定币被广泛使用,最关键的就是:谁能把自己的币铺进最多的渠道,包括交易所、支付系统、企业结算、跨境转账和贸易融资网络等。从这个意义上讲,稳定币项目方比拼的不是算法,而是“货币的渠道能力”。无论是交易平台还是钱包应用,早期稳定币靠的都是“推广费”拉动:即项目方花钱补贴平台和用户,引导其使用自己的币。虽然这一模式主要用于交易场景,但随着稳定币进入支付与融资领域,新的渠道拓展逻辑也开始显现——项目方可能会反过来补贴银行、支付公司、供应链企业,甚至境外政府或跨境商会,以推动其采用某种稳定币作为跨境支付或结算货币。因此,稳定币的未来,不取决于哪个模型更优雅,而取决于哪个发行方能掌握更多的“货币使用触点”。换句话说, 谁控制渠道,谁就拥有货币权。

4.2 两级火箭:稳定币的阶段式扩张路径

从发展路径来看,稳定币市场可以用“两级火箭”来形容。第一级由传统金融机构推动,如 Visa、Mastercard、Stripe、PayPal 等全球支付枢纽,他们正在将稳定币整合进自己的收付系统。这一阶段以 支付和清算 为主力场景,尤其在跨境结算、贸易支付、大宗商品交易中增长迅速。以 Tether 为例,它已经广泛介入大宗商品融资业务,USDT 在国际商品贸易中被用作融资和结算工具,这种“稳定币+融资+贸易”的组合极具扩张性。而第二级火箭则依赖于监管突破,尤其是美国 SEC 放宽证券型代币(STO)的发行门槛。一旦合规壁垒打开,传统金融资产如债券、基金、股票都可以代币化,并在链上自由流通,稳定币将不仅是支付工具,更是整个链上金融体系的 流动性锚点和清算资产。这意味着未来稳定币的规模增长, 并非取决于加密行业内部的交易规模,而是取决于它能否成为跨链、跨境、跨系统的结算主力资产。

4.3 竞争格局:合规阵营与放贷派系的较量

当前稳定币赛道的主角主要是 Tether 和 Circle,两者分别代表“放贷派”和“合规派”。Circle 的 USDC 几乎实现了 100% 高质量准备金储备,全面符合《GENIUS Act》提出的监管要求。但它的问题在于商业模式“太规矩”:缺乏资本撬动能力,不能投资、不能放贷,只能靠支付渠道和平台合作来拓展场景,而这些合作大多依赖于推广费补贴。据估算,USDC 在高峰期的 610 亿美元流通规模中,背后约有 60% 的收入被用于推广费用补贴,实际利润率极低。相较之下,Tether 虽然其资产中约 18% 不符合合规标准(如黄金、BTC、比特小鹿股权),但这部分正是其 最主要的利润来源。Tether 将这些资金用于放贷、投资和收购,累计放贷余额达 88 亿美元,对外投资总额超 300 亿美元,是目前 Web3 领域最大的稳定币资金池。更关键的是,Tether 已经不是简单的发行方,而是 具备产业渗透能力的链上银行实体。它的增长策略不是“说服别人使用 USDT”,而是“用钱让对方不得不用 USDT”。从逻辑上讲, 有能力借钱的那一方,总能决定用什么币还钱。

4.4 银行模式 vs 支付公司模型:资本绑定与补贴驱动的根本差异

Circle 所采用的支付公司模型,是一种“合规驱动 + 补贴换用户”的路径。这种方式在监管框架下是安全的,但增长缓慢、资本消耗大,且无法深度绑定产业链上下游。它没有信贷能力,也不允许自有资金投资风险资产,只能做“高质量准备金”的被动利差收割。在这种结构下,它要推广稳定币使用,必须持续向合作方支付费用,无法形成自循环飞轮。而 Tether 的银行模式则完全不同。它拥有庞大资金池和完全自主的放贷决策能力,不仅可以以投资者身份进入实体企业,还能通过贷款推动稳定币的强制使用。这种模式的关键在于: 借款方为了获得融资,必须使用 USDT 结算,而 Tether 则利用这一绑定效应,把稳定币变成融资场景中的“唯一货币”,完成从资金输入到使用控制的闭环。在国际市场中,尤其是新兴国家、大宗商品领域,这种模式效果极强。Tether 已控股阿根廷农业巨头 Adecoagro(70%),并成为比特小鹿的第二大股东(25.5%),甚至还有黄金与 BTC 储备、股权投资等布局,彻底构建起“放贷–支付–投资”三位一体的生态系统。

4.5 监管变量:真正能终结 Tether 的只有法律

眼下 Tether 模式的最大风险,并不是技术或市场竞争,而是 监管态度是否彻底穿透离岸结构。如果未来《GENIUS Act》或类似法案对离岸稳定币设定长臂管辖,要求穿透审计、KYC 合规与资产披露,那么 Tether 的套利空间将明显缩小,必须重新设计业务路径。但如果法案仅规范在岸发行部分、而离岸仍可操作,那 Tether 完全可以继续其双轨运营战略:一方面在美国推出合规版本作为“面子工程”,一方面继续靠离岸版稳定币在全球推动主力业务。Tether 的这种“监管套利”能力,在当前全球法规不一致的环境下,仍将长期存在。除非监管强制统一并具备实际执法能力,否则在离岸市场,它依然能稳居“舒适区”。

6 总结:稳定币正在重塑全球货币秩序的底层结构

稳定币已不再是加密原生世界中的“投机工具”,而正在演化为全球金融系统的结算骨干与政策工具。从链上交易撮合延伸至跨境支付、大宗贸易融资与真实世界资产(RWA)的代币化,稳定币正逐步取代SWIFT与中介银行所构建的旧支付体系,成为更具效率、透明度与普惠性的“价值互联网”基建单元。

各国监管政策的变化,特别是美国《GENIUS法案》《CLARITY法案》的推出,以及香港MiCA级别的监管制度,标志着稳定币正在从“技术实验”迈向“制度确权”。这些法律不仅规范了稳定币发行准入、储备机制和流通合规性,也将其嵌入央行与财政政策的执行体系。例如,稳定币成为国债的结构性需求来源,间接推动财政再融资并改变货币政策传导机制,其财政和战略意义远超支付工具本身。

赛道竞争格局上,“两级火箭”模式正在加速推进:第一阶段由传统支付网络接入推动支付场景普及,第二阶段将在STO合规化后爆发,稳定币将成为“万物上链”时代的清算与流动性基础设施。Circle代表的合规路径注重稳健和制度对接,而Tether则通过放贷与产业绑定打造链上银行生态,二者分别对应“制度信用”与“资金力量”主导的两种稳定币范式。

最终,我们看到的不是某一家发行人的胜利,而是稳定币本身作为“链上美元操作系统”的普及。谁能掌握分发渠道,谁能穿透真实世界的支付触点,谁就能重构货币发行权。未来十年,稳定币将深度渗透到B2B跨境收支、政府结算、贸易融资、薪酬系统、RWA交易等场景中,并逐步替代部分M1和M2体系,重构全球货币秩序的根基。监管、技术与资本三股力量正协同推动这一历史性转型,而此刻,正是构建下一个金融基础设施巨头的最佳窗口期。

关于 HTX Research

HTX Research 是 HTX Group 旗下的专属研究部门,负责对加密货币、区块链技术及新兴市场趋势等广泛领域进行深入分析,撰写全面报告,并提供专业评估。HTX Research 致力于提供基于数据的洞察和战略前瞻,在塑造行业观点和支持数字资产领域的明智决策方面发挥着关键作用。凭借严谨的研究方法和前沿的数据分析,HTX Research 始终站在创新前沿,引领行业思想发展,并促进对不断变化的市场动态的深入理解。

如您希望沟通,请联系 [email protected]

参考内容

https://www.theblockbeats.info/news/58988

https://www.theblockbeats.info/news/58240

https://www.theblockbeats.info/news/58075

https://www.theblockbeats.info/news/58244

https://www.theblockbeats.info/news/58252

https://www.theblockbeats.info/news/58321

The post first appeared on HTX Square.